En el marco del programa expositivo de «La guerra es una gran porquería», el Museo Marc y El Cairo Cine Público organizan la proyección de una copia en 16 mm de «Hijo de Hombre», película de 1961 dirigida por Lucas Demare, sobre guión de Augusto Roa Bastos. La función se realizará este jueves 14 de agosto en el cine público de Santa Fe 1120 (Rosario), a las 18 y con entrada gratuita. Este film, conocido también por los títulos alternativos «La sed» o «Choferes del Chaco», cuenta la historia de una caravana de aguateros que van a socorrer a una guarnición sedienta durante la guerra del Chaco Boreal, que enfrentó a Paraguay con Bolivia entre 1932 y 1935. Antes de la proyección habrá una conversación con el artista Maxi Rossini, autor de una obra inspirada en los afiches de la película.

«La guerra es una gran porquería» es una exposición temporaria en el Museo Marc que, a partir de un documento único que forma parte de su colección -los álbumes de fotos del conflicto bélico que entre 1932 y 1935 mantuvieron Bolivia y Paraguay, creados por el médico, corresponsal y fotógrafo rosarino Carlos De Sanctis- genera una reflexión sobre las consecuencias de la guerra sobre la humanidad, el patrimonio y la historia. Con ese objetivo, se pone en relación la producción artística y textual de la época con lo contemporáneo, en distintos dispositivos diseminados por gran parte del espacio del Marc.

Uno de estos dispositivos fue realizado por el artista rosarino Maxi Rossini. Son tres afiches reimaginados de la película, uno con cada título alternativo, dibujados con marcadores sobre papel de molde. Las copias de estos afiches se exhibirán en la marquesina del cine para anunciar la película. La proyección es posible gracias a la cesión de una copia de «Hijo de Hombre» en 16 milímetros por parte del Museo del Cine «Pablo Ducrós Hicken» y la colaboración del Centro Cultural Cine Lumiere, Juan Carlos Moreno, Rogelio Lombardo y Fausto Battaggia.

El programa completo de la exposición «La guerra es una gran porquería», realizado con el apoyo de la Beca Fundación Ama Amoedo 2024 y que se podrá visitar hasta el 29 de septiembre, es el siguiente:

- Crónica de la Guerra en el Chaco (1932-1933). Archivo gráfico y documental de Carlos de Sanctis, con textos de Paulina Scheitlin.

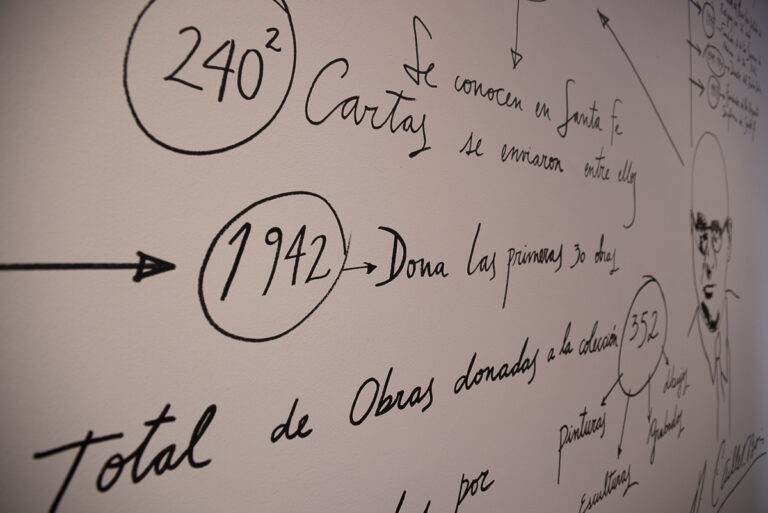

- Una guerra entre dos guerras, con grabados de Antonio Berni, Juan Berlingieri, Juan Carlos Castagnino, Lino Spilimbergo y Guillermo Facio Hebequer entre otros; esculturas de Guillermo y Godofredo Paino; textos de Silvia Dolinko y Guillermo Fantoni; investigación histórica de Gabriela Águila, Laura Luciani y Mariana Ponisio (cátedra de Historia de América III/Escuela de Historia, UNR) e infografía de Pablo Boffelli.

- Dibujar contra el descuido y el olvido, dibujos de Eurides Asque Modesto Gómez (Paraguay) y texto de Caro Urresti.

- Guerreros. Un homenaje a los excombatientes de la Guerra del Chaco, con instalación fotográfica y textos de Patricio Crooker (Bolivia).

- Adiós a las palomas, instalación de Laura Códega.

- Otra vez, esculturas de Federico Cantini.

- La Sed, dibujos de Maxi Rossini.

- Los deseos, instalación textil de Michele Siquot.

- La espera, texto de Roberto Amigo.

Sobre la Guerra del Chaco

Entre julio de 1932 y junio de 1935 Bolivia y Paraguay se enfrentaron en el conflicto más sangriento del siglo XX en América del Sur: la Guerra del Chaco Boreal. El inhóspito territorio de más de 300.000 km cuadrados no había sido importante para ninguno de los dos estados hasta fines del siglo XIX, cuando comenzaron a recuperarse de los devastadores efectos de la Guerra de la Triple Alianza (en la que Paraguay sufrió enormes pérdidas humanas y territoriales) y la Guerra del Pacífico (cuando Bolivia perdió definitivamente su salida al mar).

No fueron ajenos los intereses económicos: empresas forestales, tanineras y ganaderas se asentaron junto al río Paraguay y, del lado de Bolivia, la búsqueda de una salida fluvial se sumó a los intereses de la petrolera estadounidense Standard Oil en la región. Durante los años 1920, los dos países avanzaron con la colonización del territorio, en gran parte habitado por pueblos originarios, apoyando el asentamiento de misiones religiosas e instalando fortines.

Fue una guerra entre las dos Guerras Mundiales, en la que se utilizaron enseñanzas y tecnología militar de la Primera y se probaron tácticas, estrategias y logísticas que serían aplicadas en la Segunda. La contienda bélica resultó un desastre sanitario: la viruela, las enfermedades infecciosas y la sed fueron letales para las tropas, mayoritariamente mestizas e indígenas. Las poblaciones originarias del Chaco Boreal sufrieron consecuencias aún peores, y el quiebre demográfico, producto de las enfermedades y el desplazamiento forzado, significó también la pérdida del territorio, tradiciones y costumbres.

El desarrollo del conflicto fue seguido por la comunidad internacional y los países americanos intervinieron en las negociaciones. La guerra finalizó en 1935 con el triunfo de las fuerzas paraguayas, que ocuparon militarmente gran parte de la región, culminando el proceso de ocupación y control del Chaco Boreal.

Por su parte, Rosario se transformó en uno de los polos de resistencia a esta guerra, con la producción de los artistas e intelectuales que adscribían al Partido Comunista, como la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos -liderada por Antonio Berni-, y al movimiento anarquista, cuyo referente era Juan Lazarte. Se opusieron a la guerra, cuestionaron sus causas, alentaron al pacifismo y a la baja del gasto militar, llamaron a la desobediencia civil y alertaron sobre su expansión en el mundo. tal como volvería a producirse pocos años después con el estallido de la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial.

Sobre Carlos De Sanctis

El 16 de noviembre de 1932 el médico cirujano Carlos De Sanctis (1897-1957) partió desde el puerto de Rosario rumbo a Asunción para incorporarse, de forma voluntaria, como capitán de sanidad “honoris causa” del Ejército de Paraguay. Con el carnet de prensa número 265 y una cámara Zeiss Ykon Ikonta modelo A viajó también como enviado especial del diario La Capital, para realizar una cobertura periodística de los acontecimientos. Sesenta y un días después, quemado por la selva y con diez kilos menos, regresó a Rosario.

A los ojos del gran público sus vivencias quedaron plasmadas en una serie de crónicas publicadas en aquel medio de prensa. Años más tarde, en la soledad de su hogar, movilizado por el conflicto bélico que se estaba iniciando en Europa en 1939, De Sanctis decide confeccionar un conjunto de tres álbumes, divididos en doce capítulos, que titula: Mi campaña en el Chaco. Álbum de fotografías explicadas (1932-1933). Ese trabajo será para él una forma de denunciar “… el horror de la guerra, esa gran porquería que aniquila a los seres humanos…”.