El pasado miércoles 24 de septiembre, el Centro Cultural El Obrador, en el distrito Oeste de Rosario, fue sede de la presentación oficial del Mapeo Territorial de Artesanas y Artesanos del Barrio Toba Zona Oeste, proyecto que en 2024 resultó ganador en la categoría Circulación del programa Espacio Santafesino del Ministerio de Cultura provincial. En un encuentro que reunió a vecinas, vecinos, artesanas, artesanos, familias e infancias, el lanzamiento del Mapeo contó además con la presencia de la ministra de Cultura provincial, Susana Rueda; del secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini; y de representantes de las áreas y organizaciones involucradas: Universidad Nacional de Rosario, Grupo de Maestros y Maestras Artesanos y Artesanas del Barrio Toba Oeste, Escuela Primaria Nº 1333, Escuela Secundaria Nº 518 y la Fundación Alwa.

Esas presencias dieron cuenta de la amplitud de un proyecto que se viabilizó a partir del trabajo conjunto entre diversos estamentos del Estado y la sociedad civil, lo que permitió darle forma a un Mapeo que se propone como un punto de partida, un estado de situación que apunta a ampliarse en tiempo y espacio. Porque el registro logrado en el Barrio Triángulo y Moderno no sólo buscará actualizarse en esa zona de la ciudad, sino que apuntará a abarcar nuevos barrios rosarinos.

Matías Lomoro, integrante de la Fundación Alwa, que desde hace cuatro años desarrolla trabajos con la comunidad en el Barrio Toba de Zona Oeste, explicó que el proyecto del Mapeo es el resultado de un trabajo iniciado con el Centro Cultural El Obrador, con el que establecieron un ciclo de reuniones semanales con artesanas y artesanos: «Se fue generando un grupo con el que fuimos consolidando el trabajo, sobre todo viendo cómo resolver problemáticas relacionadas con las materias primas. Cuando empezamos con el trabajo territorial vimos que había una cantidad inmensa de artesanos, pero no había registros, más allá de algunas investigaciones o tesis que se habían realizado en torno a los saberes artesanales, pero que no estaban actualizadas, eran una fotografía de un momento».

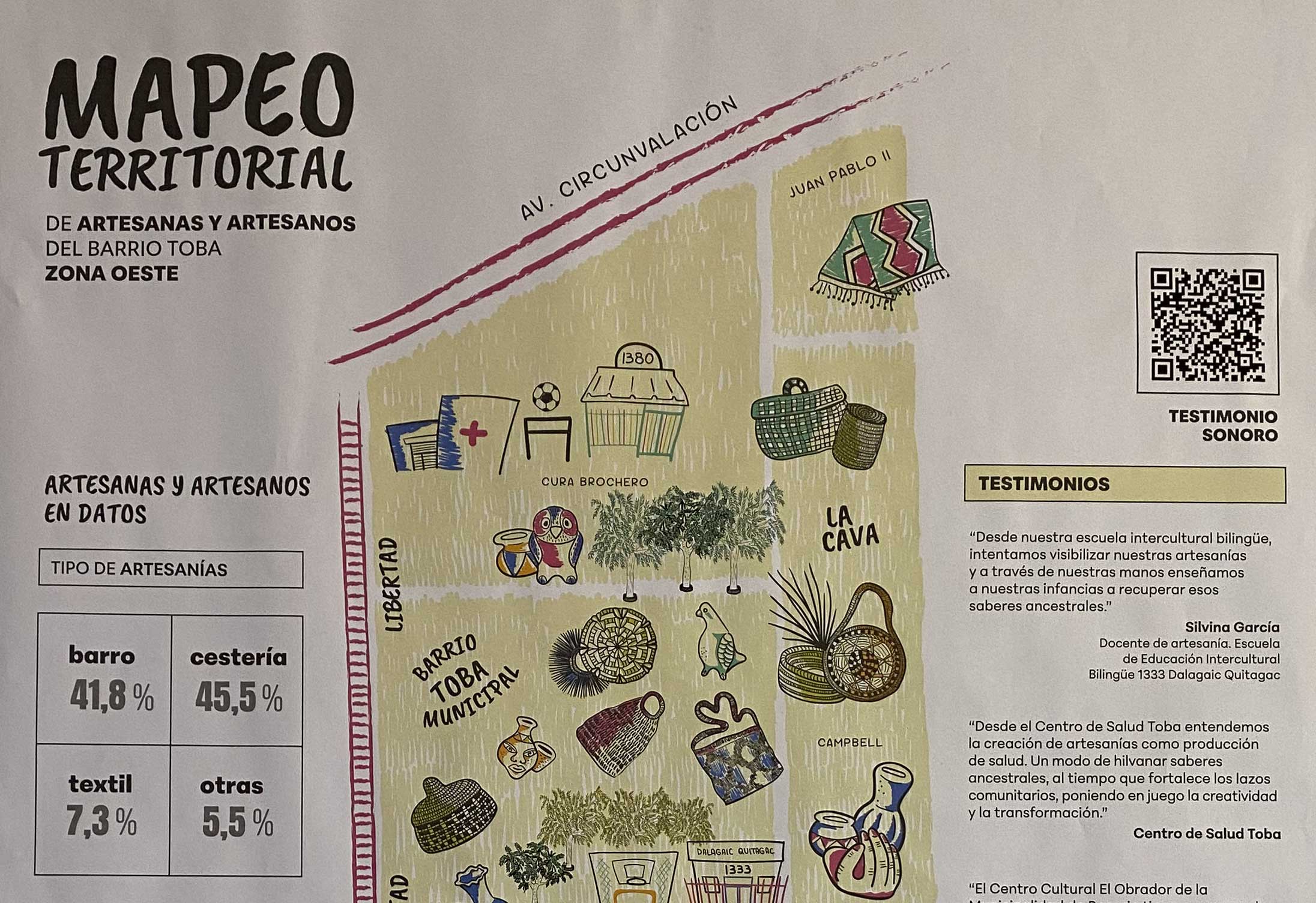

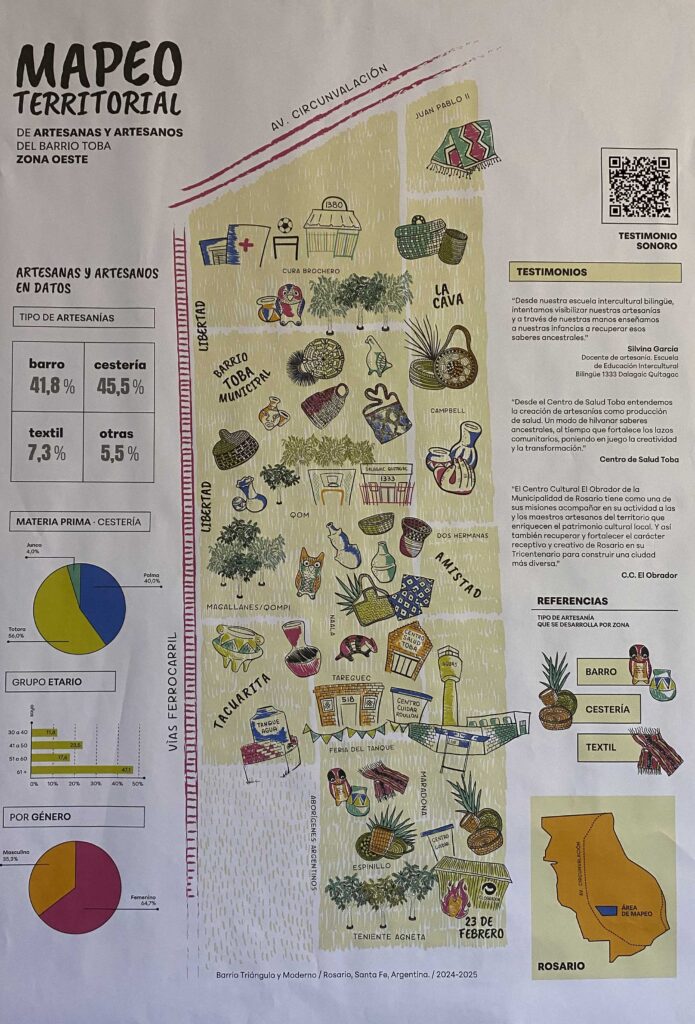

Conformado en su mayoría por arquitectos, arquitectas o estudiantes, el grupo de trabajo fortaleció sus vínculos con el centro cultural dependiente de la Municipalidad de Rosario, y avanzó en la firma de un convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, que sumó a su Usina de Datos. Con el acompañamiento esencial de artesanas del barrio, y de docentes idóneos de las escuelas N°1333 y N°518, se avanzó en un plan de trabajo que involucró directamente a las infancias. «Les pedimos a las chicas y chicos que buscaron identificar a artesanos y artesanas que conocían en sus barrios, y que los ubicaran en los mapas que armamos -detalla Lomoro-. Nos apoyamos mucho en la Usina de Datos de la UNR, que nos propuso trabajar con la técnica ‘bola de nieve’: un artesano nos iba llevando a otro, y así íbamos entrevistando. Entonces empezamos con las infancias, con varios mapas que fueron marcando y desde ahí partimos para armar el relevamiento propiamente dicho, con encuentros que fuimos haciendo con estudiantes de Arquitectura y Comunicación donde fuimos relevando distintas partes del barrio».

Tomando como base el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), el grupo llevó adelante encuestas en La Cava, Tacuarita, Libertad, Toba Municipal, Amistad y Dos Hermanas. «No sabíamos cómo nos iban a recibir, pero cuando les decíamos que era para hablar sobre artesanías les brillaban los ojos, porque era la primera vez que los estaban encuestando para hablar de otra cosa, ya no sobre su hogar, cantidad de hijos, trabajo, ingresos, cuestiones que normalmente la política toma como herramientas de encuestado», destaca Lomoro, y agrega: «Estábamos relevando algo que tenía que ver con apelar a la memoria, los recuerdos, las cuestiones familiares, la cultura. Hablamos sobre los materiales que usan, dónde habían aprendido, dónde cocinan las piezas. Pudimos obtener bastante información y después empezamos a trabajar con las diseñadoras Romina Alegre y Patricia Codina, que participaron de reuniones en el barrio para poder interpretar la lógica de diseño. Y a entender algunos íconos que son muy importantes para el barrio».

A partir del apoyo logrado en Espacio Santafesino, y de la colaboración de la imprenta municipal, el Mapeo se pudo materializar en papel, formato pensado especialmente para potenciar su circulación. «Uno de los grandes propósitos es conformar un mapa de saberes, no es algo patrimonial para que quede recluido en un museo, son cosas actuales, son saberes vivos. Y una de las grandes finalidades del mapa es hacerlo circular por escuelas primarias y secundarias, para que los idóneos puedan tener materiales para trabajar con las infancias. Y, también, que la Facultad de Arquitectura tenga información sobre las artesanas y artesanos para que se pueda articular ese saber ancestral, que puede aplicarse a productos contemporáneos, para poder articular formas de producción», explica Lomoro.

En ese sentido, el integrante de la Fundación Alwa amplía: «Le dimos mucha prioridad al formato papel, porque eso iba a permitir que tuviera mucha circulación, iba a llegar a manos de los destinatarios, las escuelas y las personas encuestadas. En una segunda etapa avanzaremos con una versión digital. Este Mapeo es un inicio para seguir encuestando y así poder armar un gran mapa de artesanos y artesanas. Hay artesanos qom, mocoví, guaraní, de Paraguay. No nos enfocamos únicamente en comunidades indígenas, nos enfocamos en las artesanías, en sus materialidades».

Por lo pronto, además de su bellísimo formato impreso, el Mapeo se completa con un registro sonoro desarrollado por estudiantes de Comunicación Social de la UNR, que generaron un repositorio de relatos que permite descubrir las voces detrás de un proyecto que revitaliza los saberes ancestrales de diversas comunidades que habitan los barrios populares de la ciudad.

Crédito de fotos: Luna Ferrari.